En ocasiones, dos meses son mucho tiempo y, en otras, es poquísimo. Poco más de 50 días ha vivido nuestro hijo dentro del seno materno de mi esposa. Tiempo suficiente para amarlo y acogerlo dentro de nuestra familia, tiempo suficiente para que nos rindamos ante el misterio de la vida y de la muerte.

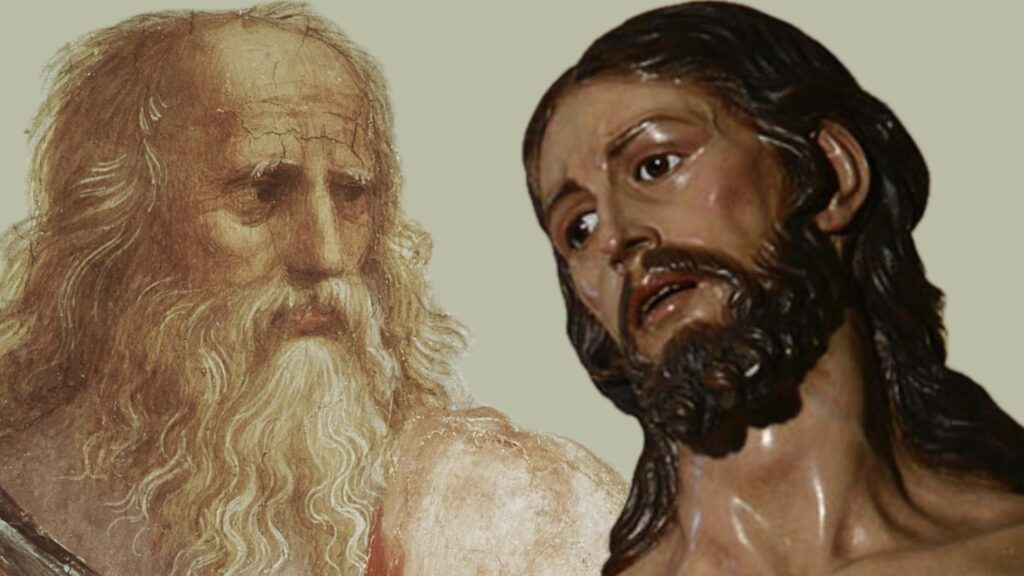

La concepción de un niño me parece uno de los grandes milagros de nuestra existencia. Por mucho que intentemos racionalizar este hecho y explicar los procesos biológicos que culminan en el surgimiento de un nuevo ser, la ciencia no basta para comprender el misterio del hombre.

Durante estos días, nuestro hijo ya estaba vivo, aunque no visible; su corazón latía, como el tuyo y el mío, aunque no podíamos escucharlo; su alma existía ¡y existe para siempre! porque donde hay vida, hay alma.

Durante estos días, nuestro hijo ya estaba vivo, aunque no visible; su corazón latía, como el tuyo y el mío, aunque no podíamos escucharlo; su alma existía ¡y existe para siempre! porque donde hay vida, hay alma.

¿Qué padre o madre no ha dicho o ha pensado que el niño alojado en el vientre es un don, un milagro?

Contemplar la procreación como un mero acto reproductivo solo es posible si se hace con ojos entumecidos. ¿Cómo no intuir que en el retrato de toda criatura humana irradia la firma inequívoca del Creador?

Benedicto XVI subrayó que «el hombre no es fruto del azar, ni de un conjunto de circunstancias, ni de determinismos, ni de interacciones fisicoquímicas; es un ser que goza de una libertad que, teniendo en cuenta su naturaleza, la trasciende y es el signo del misterio de alteridad que lo habita».

Aunque no sabemos si nuestro hijo era niña o niño, la hemos llamado Victoria porque confiamos en que ya ha vencido a la muerte y goza de la vida eterna. En poco tiempo, ha completado su carrera y goza con sus pequeños ojillos de la visión de su padre del cielo, antes de haber fijado su mirada, siquiera una vez, en los ojos de su padre en la tierra.

En tan poco tiempo, Victoria ha formado parte del nuevo escenario familiar. En estas semanas, hemos visitado algunas casas a las que podíamos mudarnos ante la imposibilidad de ampliar nuestra ya ensanchada vivienda familiar; hemos debatido cómo reestructurar la organización por cuartos entre los hermanos; hemos imaginado unas próximas navidades acunando un bebé en nuestros brazos y nos hemos sorprendido, en fin, de que nuestros cuerpos, ya maduros, mantengan todavía vigor para dar vida.

En tan poco tiempo, Victoria ha formado parte del nuevo escenario familiar. En estas semanas, hemos visitado algunas casas a las que podíamos mudarnos ante la imposibilidad de ampliar nuestra ya ensanchada vivienda familiar; hemos debatido cómo reestructurar la organización por cuartos entre los hermanos; hemos imaginado unas próximas navidades acunando un bebé en nuestros brazos y nos hemos sorprendido, en fin, de que nuestros cuerpos, ya maduros, mantengan todavía vigor para dar vida.

Percibo que algunos se compadecieron más de nosotros al conocer la noticia del embarazo, que al comunicar la muerte de nuestro niño. Ciertamente, tener un décimo hijo no hubiera estado exento de privaciones y fatigas para nuestra familia; sin embargo, lo último que nuestro matrimonio y nuestros hijos precisamos para ser felices es el bienestar corporal.

Este amargo acontecimiento, sin embargo, refuerza nuestra visión fundamental de la vida. Ésta se sostiene en la creencia de que somos criaturas a quienes se nos ha regalado la vida y que un día experimentaremos la muerte. Esta es la realidad, esta es la verdad. Ni la ciencia, ni la psicología o la sociología ofrecen una respuesta satisfactoria a estas cuestiones esenciales que afectan al hombre. Y sólo a la luz de la revelación encontramos argumentos concluyentes sobre el sentido de la vida y de la muerte.

Este amargo acontecimiento, sin embargo, refuerza nuestra visión fundamental de la vida. Ésta se sostiene en la creencia de que somos criaturas a quienes se nos ha regalado la vida y que un día experimentaremos la muerte. Esta es la realidad, esta es la verdad. Ni la ciencia, ni la psicología o la sociología ofrecen una respuesta satisfactoria a estas cuestiones esenciales que afectan al hombre. Y sólo a la luz de la revelación encontramos argumentos concluyentes sobre el sentido de la vida y de la muerte.

Ni Victoria, ni nuestros otros cuatro hijos que no llegaron a nacer, fueron creados por azar. Estamos convencidos que fueron creados por amor y para ser amados. Desde luego que no alcanzamos a entender por qué cinco de nuestros hijos no llegaron a nacer y nueve de ellos sí lo hicieron. ¿Por qué unos sí y otros no? El libro de los Proverbios señala que “hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de Dios se realiza”. Creemos que toda nuestra historia se enmarca dentro de este plan de Dios. Y así, de manera especial, lo referente a la vida de nuestros hijos. Creemos que todo se integra en la providencia de Dios y no podemos pretender interpretar, entender, o hacer una lectura que nos satisfaga de cada acontecimiento que nos sucede.

El libro de los Proverbios señala que “hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de Dios se realiza”. Creemos que toda nuestra historia se enmarca dentro de este plan de Dios. Y así, de manera especial, lo referente a la vida de nuestros hijos. Creemos que todo se integra en la providencia de Dios y no podemos pretender interpretar, entender, o hacer una lectura que nos satisfaga de cada acontecimiento que nos sucede.

Nuestra tarea hacia nuestros hijos se resume en que ellos vivan abandonados a su Padre. Que permanezcan confiados y con alegría interior, suceda lo que suceda, sabiendo que Él cuida de nuestra familia y nos guía. Y experimentando día a día que la felicidad consiste, no en que nuestros sueños se realicen, sino en que la providencia de Dios se desarrolle en nuestra vida.