Observo cada día que la mayoría de las personas con las que me relaciono en el trabajo o en otros ámbitos suele ser respetuosa con las creencias religiosas de cada cual. Y, en particular, admiran el personaje de Jesús, sus enseñanzas y su sabiduría. Incluso algunos consideran que les gustaría que sus hijos fueran a misa porque seguro que lo que allí se enseña les hará bien.

Sin embargo, recelan cuando me atrevo a expresar alguna confidencia personal y menciono que Dios provee en nuestra casa, que nos ayuda en el día a día, que sostiene nuestro matrimonio, que salió a mi encuentro en un momento de mi vida que andaba errante y desorientado, etc.

Es decir, una cosa es aceptar que Jesús fuera un hombre extraordinario y otra muy distinta que ese hombre fuera Dios y que, dos mil años después de su muerte, ande ocupado -desde su trono celeste- de un tipo cualquiera, de su familia y de sus quehaceres y preocupaciones diarias. Probablemente concluirán que un pensamiento de este tipo no es propio de personas racionales y culturalmente preparadas. Se entiende que puedan discurrir así ciertas psicologías débiles o algunos pobladores de países poco cultivados intelectualmente pero no una persona con estudios en un país civilizado.

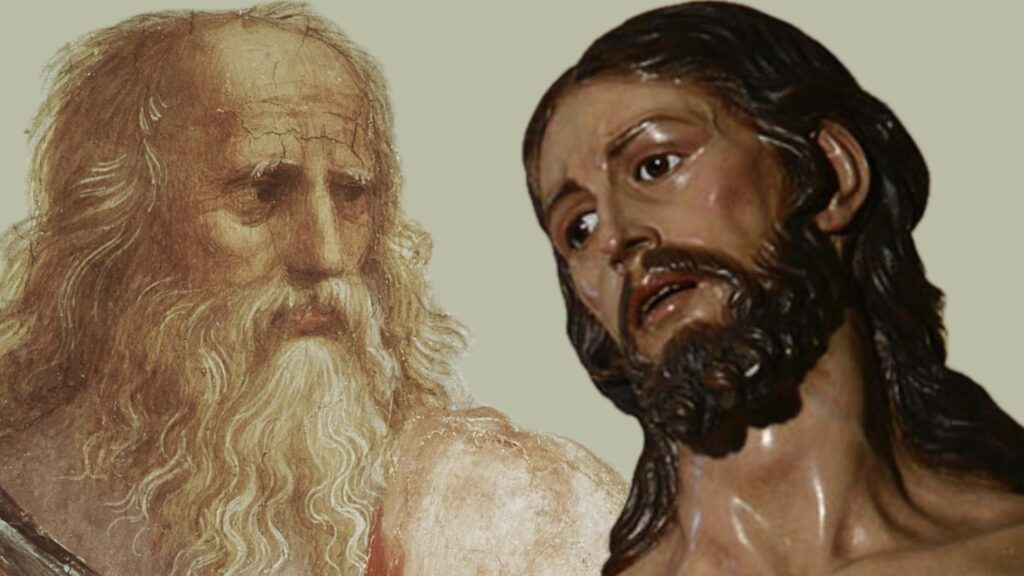

Estamos en Pascua. La liturgia de este tiempo nos muestra que Jesucristo es mucho más que un sabio o un maestro de la moral. Es verdad que sus enseñanzas ayudaban a la gente que le escuchaba y que se sentía bien atendiendo su doctrina. Pero vemos que lo auténticamente singular de Jesús es que era Dios mismo. Y eso no ha ocurrido ni ocurrirá nunca más en la historia. Que esto no sea aceptable para ciertos intelectos no significa que no ocurriera así.

Si Dios no entró en la historia, tampoco entró en mi historia. ¡Pero sí lo ha hecho! Los apóstoles y tantos cristianos que les seguimos después no nos hicimos cristianos por un planteamiento ético sino porque reconocimos a una Persona que salió a nuestro encuentro y este encuentro fue tan impactante que nos procuró una orientación nueva y definitiva para nuestra vida.

Los apóstoles eran pobres hombres, como tú, como yo, habían echado las redes al lago, recogido los impuestos a la puerta de la ciudad. Que yo recuerde entre ellos no había ningún doctor. Y aquel que llamaban Maestro estaba muerto y sepultado (Canto propio de Pentecostés). ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué hizo que estos hombres apocados, empezasen a proclamar que Jesús había resucitado? ¿Qué ha sucedido para que unos cobardes se comportaran poco tiempo después con semejante coraje?

La liturgia actualiza este milagro y nos acerca a Cristo que trasciende y aúna los tiempos y los espacios. Porque esto que ocurrió con los apóstoles sigue sucediendo cada día con tantas personas que cambian de vida después del encuentro con el resucitado. Son transformadas a semejanza de los apóstoles que llegaban al punto de identificarse con Cristo hasta decir: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y siendo uno con Cristo pueden decir con San Pablo ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?… en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó.