¿Quién es el más importante? He observado que esta pregunta nos la hacemos todos de manera recurrente. No influye la edad, el sexo, la condición económica o el estatus social. Todos, sin excepción, en nuestras relaciones sociales, familiares y profesionales, barruntamos asiduamente esta cuestión.

Entre nuestros nueve hijos también advierto que ocurre así. Es extraña la jornada en la que uno de ellos no se compara con otro u otros y reivindica una jerarquía que considera despojada por algún hermano usurpador que se cree más importante que él.

También dentro del matrimonio, los esposos pugnamos entre nosotros para que prevalezca nuestro parecer frente al de nuestra pareja considerando que nuestro criterio es más razonable o que, en definitiva, pensamos que somos más importantes.

Y no digamos en el ámbito profesional. En este escenario, la lucha por ser reconocido como el más importante, es feroz. Los responsables de recursos humanos deben torear habitualmente con incidencias derivadas de empleados que consideran que no son tratados como merecen o que se consideran más importantes que otros.

Incluso, entre las propias amistades, grupos, asociaciones o comunidades, ocurre algo similar. Siempre existen disputas que se enmarcan en esta dialéctica: ¿quién es el más importante?

Por supuesto que, tanto en el espacio familiar, profesional o social, esta pregunta no suele ser expuesta abiertamente; más bien sucede lo contrario. Somos personas educadas y muy experimentadas en aparentar una actitud virtuosa. Es en nuestro interior, lejos de las miradas ajenas, donde cavilamos estas repetidas paranoias.

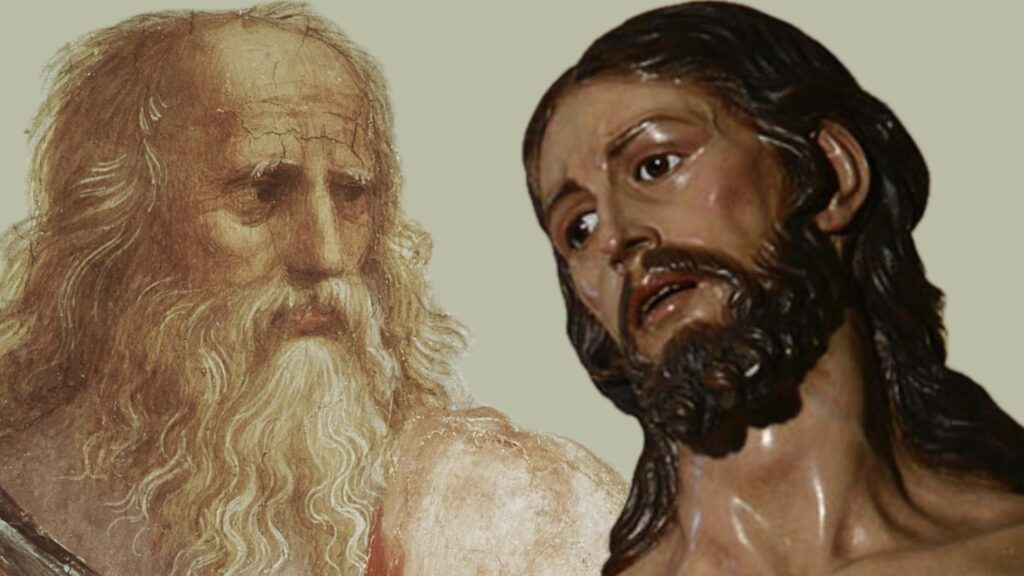

Hasta en las Sagradas Escrituras se recogen numerosas referencias a este tipo de situaciones. El propio Jesucristo nos ofrece una provechosa reflexión después de conocer que sus discípulos venían discutiendo por el camino sobre quién era el más importante.

Probablemente, la disputa de los Apóstoles sobre la primacía surgió de haber visto que Pedro, Santiago y Juan habían sido llevados con preferencia al monte, y que allí se les había confiado algo en secreto; y, por si fuera poco, a Pedro le habían sido prometidas recientemente las llaves del reino de los cielos. En su cabeza, con toda seguridad, habían interpretado que Jesús consideraba a algunos de sus seguidores más importantes que a otros.

Lo paradójico es que el Maestro, ante la pregunta de sus amigos, no responde según los criterios que acostumbramos en nuestras relaciones. Es decir, si a mí me hubieran preguntado cuál de mis seguidores era el más importante, hubiera respondido estableciendo una jerarquía, una ordenación por niveles y responsabilidades. La respuesta de Jesús es más bien una acción. Toma a un niño y les dice que el que acoge a alguien en su nombre, ese le acoge a Él.

He pensado mucho en esta respuesta aparentemente desconectada respecto de la pregunta formulada por los seguidores de Cristo. Pero, contemplando especialmente nuestra realidad familiar, creo que encierra una sugestiva profundidad.

En definitiva, el que quiere ser el más importante es aquel que quiere mandar, estar por encima del otro: del hermano, del amigo o del compañero de trabajo. Dicho de otra manera, es el que quiere que prevalezca su “yo” frente al “tú”.

La obsesión por ser el más importante es propia del que está centrado en sí mismo y piensa que las cosas solo pueden ordenarse gracias a su intervención. No ve otra vía que el “yo lo haría mejor”, “yo soy el adecuado”. No concibe otro camino para resolver las cosas. Su “yo” le ciega.

Por esta razón, para combatir esta terrible ceguera, no existe otro camino que el acogimiento del “otro” al que se refería el pasaje evangélico. Contra la ambición y el egocentrismo solo puede lucharse con la abnegación, con el sacrificio de los propios intereses, deseos e incluso de la misma vida, en favor de otros o de todos.

Por esta razón, para combatir esta terrible ceguera, no existe otro camino que el acogimiento del “otro” al que se refería el pasaje evangélico. Contra la ambición y el egocentrismo solo puede lucharse con la abnegación, con el sacrificio de los propios intereses, deseos e incluso de la misma vida, en favor de otros o de todos.

Estar continuamente pensando que no estamos en el puesto adecuado o que no ocupamos el lugar que nos corresponde de acuerdo a nuestros méritos, es una terrible tentación que desgasta nuestro ánimo hasta límites insospechados. Reclamar nuestros derechos de precedencia nos provoca una repetida insatisfacción y un deseo de justicia que jamás se verá colmado; nuestro yo nunca se saciará lo suficiente porque su tiranía es infinita. Como diría Mafalda “algunas personas no han entendido que la tierra gira alrededor del sol, no de ellas”.

¿Quién es, por tanto, el más importante desde la perspectiva de Cristo? El que acoge a otro, el que se olvida de sí mismo y se preocupa del prójimo. Esto mismo es lo que hizo el Señor, el cual siendo Dios no retuvo ávidamente su dignidad sino que se hizo hombre y tomó la condición de esclavo (Himno a la Kénosis – Filipenses 2, 1-11)

Si queremos encontrar la felicidad verdadera, nuestra tarea primordial consistirá en derrotar a nuestro yo cada segundo de nuestra vida. San Agustín expresaba esta idea rotundamente: “Es la humildad lo que hace que los hombres sean ángeles y la soberbia lo que transforma ángeles en demonios.”