Cuando tenía catorce años, la filósofa francesa Simone Weil (1909 – 1943) sufrió una gran crisis de adolescencia que supuso en su vida una suerte de ruptura existencial. Su hermano André, que luego sería un matemático reconocido, había obtenido un permiso especial para ingresar en la Escuela Normal Superior –la sección de la Universidad donde se forma a los profesores- con sólo dieciséis años, y ella se sentía torpe y enteramente eclipsada por aquel talento científico que tanto prometía. Sin embargo, una certeza la salvaría en aquel impasse tan grave que la llevó incluso a pensar en el suicidio como única salida posible. Fue un convencimiento radical al que llegó tras “meses de tinieblas interiores”: que “cualquier ser humano, aun cuando sus facultades naturales fuesen casi nulas, podía entrar en ese reino de la verdad reservado al genio, a condición tan sólo de desear la verdad y hacer un continuo esfuerzo de atención por alcanzarla”. Así lo relata al final de su vida en un texto conocido como “Autobiografía espiritual”, una carta larga dirigida al sacerdote dominico Joseph Marie Perrin.

Desde entonces, toda su vida estuvo relacionada con la búsqueda de la verdad, que ella veía principalmente como claro reflejo de la realidad, como resplandor que brota de la realidad misma. Y esta certeza impregnaría por entero su existencia, hundiendo sus raíces en lo más hondo de su ser; presidió su vida, ciertamente breve, y, desde la vida, el pensamiento y todas y cada una de sus actividades y actitudes.

Más adelante, pese al severo agnosticismo que le inculcaron en su familia -y que ella conservaría por “probidad intelectual”-, su apertura a lo real desde su ser más profundo llegó a ser de tal envergadura, que abrió su corazón a todos los aspectos de esa realidad querida; fue así como Simone Weil, la anarquista, se daría de bruces con la dimensión sobrenatural, un aspecto de lo real que hasta entonces le era desconocido, pero que acogería con gran humildad y no menos entusiasmo, a pesar de lo inesperado.

Esta pensadora sindicalista y defensora como pocos de los más desfavorecidos, llegaría así a ser la mística que hoy conocemos, a quien el mismo Cristo visitó en más de una ocasión. Describe con gran sencillez su encuentro con Cristo como presencia “más personal, más cierta, más real que la de un ser humano”, en una carta al poeta Joë Bousquet… ¿La clave de esta vivencia? La gracia de Dios, desde luego, pero también la vivencia de la atención en la búsqueda de la verdad. Fíjese el lector en el texto antes citado sobre el episodio de su adolescencia: afirma que a la verdad se puede acceder por “un esfuerzo continuo de atención”. Gracias a ese esfuerzo de atención se encontraría Simone Weil con la verdad, y con la Verdad con mayúsculas. No sirviéndose de sus solas fuerzas –de ello era bien consciente-, sino exponiéndose con mucha humildad a la acción purificadora de la gracia.

Vivimos tiempos de “externidades”, de solicitaciones constantes, de incesante dispersión. Nada invita hoy a la atención y al detenimiento. Sin embargo, en la vivencia de estas cuestiones nos jugamos la vida. La falta de atención que impera en nuestros días es dramática; llega a ser desatención, y por eso es descortés, irrespetuosa, banal y desconsiderada con los demás. La desatención no es cristiana, porque no mira al otro a la cara ni se detiene a limpiar sus heridas cuando lo hallamos desvalido al borde del camino; y también porque no reza, no sabe guardar silencio, porque no es capaz de esperar en la misericordia, porque no osa exponerse al misterio.

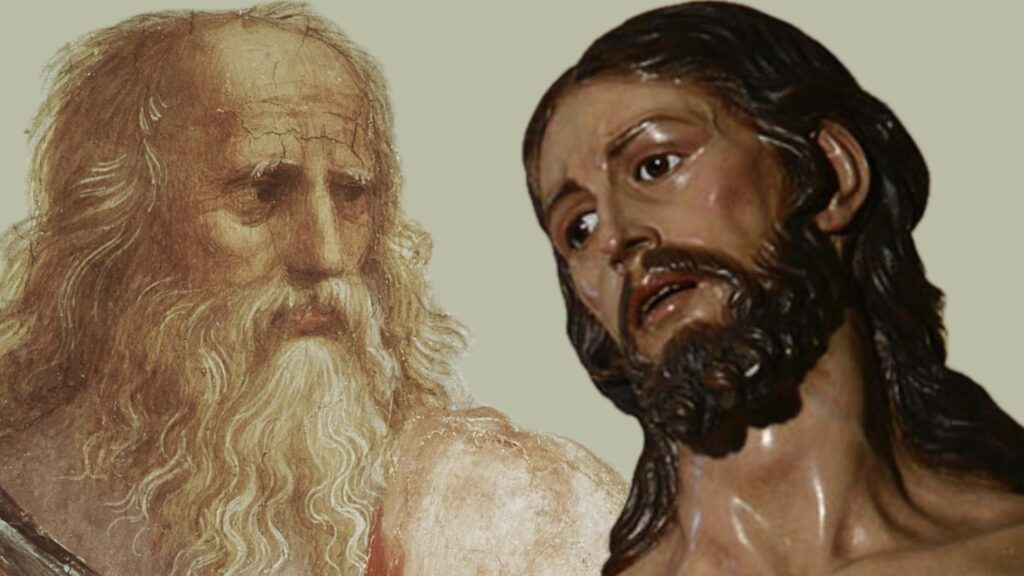

Las reflexiones de esta pensadora son una llamada a vivir la atención desde una búsqueda incansable de la Verdad (su maestro Platón equiparaba Bien, Verdad y Belleza; se trata para él de conceptos casi equivalentes).

Simone Weil no hace más que recordar que el ser humano tiene un fondo sagrado. Así lo expresa en la obra de pensamiento político que dejaría inacabada, orientada hacia la Europa de después de la guerra (L’enracinement, el arraigamiento; se ha traducido como Echar raíces).

San Juan XXIII leyó a Simone Weil; y de ella diría san Pablo VI que, con Pascal y Bernanos, fue uno de los autores que más influyeron en su formación.